2/22 勉強会明文化

Kさん 明文化

025

会社が大きくなる

今でもつぶさないできている理由は、順応性。先代に教えてもらったことをきちんと理解する。判断基準が自分ではなく先代が喜ぶかどうか?先代の言葉を聞き漏らさないように一言一句間違えないように、緊張感を持っていた。

033

昔は先代の考え方が基本、それが判断基準 今はそれが自分の考え方になっている。だから商売も大きくなっている。自分がいて自分の言葉としてしまうと物事に対し偏見ができる、だから中庸で物事をとらえられない。自分の言葉で通じる人はどれだけいるのか?聞いた言葉を自分の言葉に置き換えてしまうから外の世界が見えない。相手の話を聞いて、自分の話に結び付けようとする

判断基準が偏向しているから同じようになってしまう、だから何もできなくなってしまう、そこに感情が入ってこじれる、それがわかる人がいない。

040

先代が喜ぶのか?先生が喜ぶのか?自分で判断できないからそこが判断基準。先代が喜ばないこととは裏切っていること。それがまっとうな判断。

042

物事を判断というが経営者は決断、それは物事を断つ、先代が喜ぶことをやるということ。選択の権利の行使の大事なところ。自己判断では利他にならない。自分を断たないと決断とはならない。普通であれば自社の利益が優先。先生の会社は自社の利益は一番最後、わらしべ長者とするなら、最初に与えることが大事。

047

A,B,C どこに行くのか?そこに自分の考え方が影響すると中庸的な判断ができない。人の話を自分で理解しようとするならそれは自分に組み込もうとしている。それが組み込めなくなると感情的になる。

052

相手がどのように考える?お客様がどう思ってもらえるのか?というのを考えて作る。自分の言葉ではない。相手の人がどう判断するかで決断する。自分で勝手にあれがいいこれがいいという判断はしない。

101

感謝の恩返し。先代が喜ぶように、ご母堂様が喜ぶようにというのが正しい判断。先生も奥様が、家族がどう思うのかということが判断の基準。

116

相手の希望に合わせられるかどうか?こちらの間口を拡げること。自分の言葉が通じる相手はそれほどいない。

118

こういうことをしたら応援してもらえるということだけをやればいい。自己判断する人は成長しない、チャレンジしないから。

119

相手の要望に対して多様化して対応できるから商売が成り立つ、ほとんどの人はチャレンジしないから広角に受け止めることができない、身勝手な判断とそれが当たり前になっているから。利他とは簡単にできないもの。それは自分のやりたいことを断つ。決断できるかどうか?

142

相手の判断を考えながら、自分の判断をする。自分の言葉が訴求する人はそれほどいない。相手のジャストミートする言葉が大事。お客様の言葉が一番大事。

私たちの立場で考えると~組み立てていけるから前に進める。私のところでは~という分断意識となってしまうと相手から多くのものをかぶせられて、儲からないとなってしまう。

153

自己判断は偏向的。人は中庸で育った人はいない。環境によって偏向していく。学校時代でも利害関係があった。だから相手の判断を優先する。そのほうが判断しやすい。複数形の言葉で話すことで、仲間意識ができるから相談することができる。

156

博学な人とはその知識を人に伝えようとしてそれが生かされる、その知識が自分のために得ている人は、それを知らないことに小馬鹿にすることがある。実践した医学博士と相手がある、理論で学ぶ人は相手がない。性格もいびつになっていく。世の中で人を意識しないということはあり得ない。自分のところ利益は最後というが、生きていくための利益はきちんととることが大事。

204

スクラップアンドビルド

店舗の見直し、数字に細かく見る人、細かい戦術。資質の違いは取り巻きの違い。

218

お金のやり取りとはエネルギーの置換。おいしかったわと言われることは意識していない。元気になったと言われることが大事。

同じ仲間なのに、なぜ分けるのか?私がでは、自分の判断で言葉を使っている、お客様から言われた言葉を自分の言葉に変えるから、分断してまとまらない。

自分の判断は偏向の判断。世の中は裏表、中庸的に観ないと判断できない。

人の判断が自分の判断でないとうまくやれない。

全部自分の判断でやると間違ったことになる。

正しい判断をしていけば思い通りに、悪いようにはならないということ。日本人がアホなのは答えが一つしかないと考えている人。

お客様がどうしてほしいということがわかればそれだけやればいい。

231

リストラ、ここで切ったら会社は終わり、これをやれば切らなくて済むとよいしごとをみつけることができた、それは欲しい情報が手に入るということ。

247

主体を自分にもっていけばいくほど、偏向的に相手も離れる。

人の言葉をそのまま使うのは大事。ニュアンスが変わると相手に伝わらない。

監事 明文化

2023/2/22 勉強会

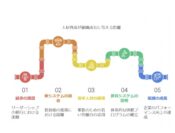

◻ 潰れかない会社

普通の会社は会社を大きくしようと思っても人がいないし、何をやるかも自分の範疇でしかない。

潰れず、大きくなっている会社に共通しているのは順応性である。

◻ 順応性

人に教えてもらうと、ほとんどの人は自分のレベルで理解する。

先生の所は物の判断の基準が先代が喜ぶかどうか。

普通の人は自分の判断しかないから大きくなる事はない。

先代が喜んでくれるかどうかという判断基準がある。

だから判断基準のグレードが高い。

それは順応性が高いということ。

◻ 中庸になる為には

物事の判断基準が先代だから商売が上手い。自分がこうだと思っていなくても、自分がいる限りその時点で物事を偏向的に見ている。

人は中庸になれずに判断ミスをしてしまう。

それを捨てる事が出来たら中庸になる事が出来る

◻ 偏向的だと

相手の話を聞いて、自分の話に結び付けようとしている。

違う意見が出ても、それを自分の都合に合わせ解釈し自分の言葉に変える。

そうすると、10人中7,8人が理解しなければならないのに、自分の言葉に変えるから反応が無い。

それは結果も出ず、壁にぶち当たるタイプ。

◻ 店作り

お客様がどう思ってくれるかを考えて作っていく。

受け取った人がどう判断するかを考えて作っていく

◻ 秘訣は、わらしべ長者

先生の会社は根本的にわらしべ長者の考え方。

昔からそれが金持ちになる秘訣である。

◻ 正しい判断

相手がどうしたいが先。

自分がこうしたいは後。

それで丸く収めるというのが正攻法

お客さんはどう思う? どうしたい?が明確にならなければ、判断決断してはいけない。

相手がどう思うかを考えて判断する事が正しい判断

◻ 我々、私たち

我々と言うと

ワンオンワンになる。

そうすると一致協力する。

たったそれだけで良い会社になる。

◻ 力をつけるには

吾唯知足を知らないと無いものねだりをする。

出来ないくせにやる。

それは時間の使い方が下手ということ。

継続的にやっていくから力がつく。

◻ 判断をあやまらない

日々の中で自分の判断を、相手の判断を考えながら自分でしていかない限り、自分で判断するということは自分の勝手な判断になるからほっといても偏向的な判断になる。

そうすると、反対意見があれば相手を嫌になるし、違う意見を貰っても、自分で勝手に自分の意見に切り替えてしまう。

そうすると良い意見も埋もれてしまう。

◻ 自己判断は最終判断

人は中庸なまま育った人はいない。

小中高でもよく考えたら利害関係はあったはず。

偏向的な判断をしない為に相手の判断を優先する

その方が判断しやすい。

◻仲間意識を持たせる

複数系の主語を使うと仲間意識になる。

そうすると何かあっても相談という事になる。

別法人としての立ち位置でやってしまうとビジネスライクになってしまう。

◻ 潜在意識

人間は5%ほどしか脳を使っておらず、95%はピンボケ状態。それを使えるようにするには潜在意識。

潜在意識は自分のやりたい事は創造できない。

◻ 人の役に立つ

本を読み、知識を得る人、博学な人がいる。

博学な人は知る事により、人に伝えてあげようとするから博学になる。

自分の知識として、それを得ようとするとうぬぼれになる 人の役には立たない

人の為に博学になろうとする人は、何かあった時に教える。

自分の為だと こんな事も知らないのかとなる。

◻ 私達という考え方が大事

世の中には裏表があるので、中庸的に見ていかなければ判断出来ない。

◻ 主体

主体を自分に持っていくと角が立ちうまくいかなくなる。

そうすると相手に届かなくなる。