一体感・連帯感・連携の違いと「共存共栄」の関係

WRITER

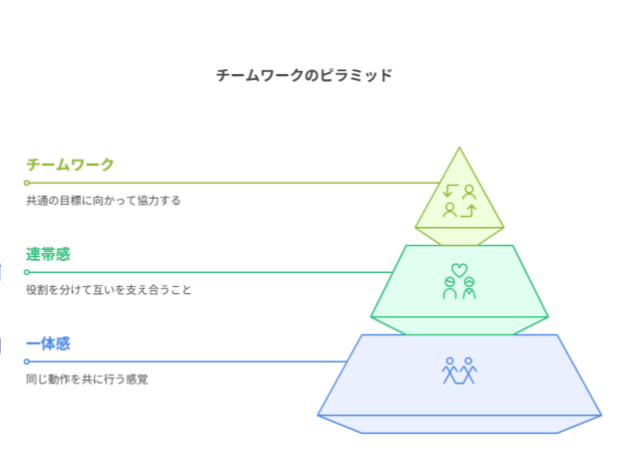

1.「⼀体感」「連帯感」「連携」は意味が異なる

・組織や教育現場でよく使われるが、それぞれ成り⽴ちが違う

・⾔葉は似ていても、⽬的や関係性によって明確に区別されるべき

2.⼀体感とは「同じ動作を共に⾏うこと」

・たとえ2⼈でも、⼀緒に同じ動きをすることで⾃然に⼀体感は⽣まれる

・例:ダンスや合唱など、動きを合わせる体験

3.連帯感とは「役割を分けて⽀え合うこと」

・2⼈以上で仕事を分担しながら成果を出すときに感じる感覚

・例:チームでそれぞれの役割を果たしながら共通のゴールを⽬指す場⾯

4.スポーツに⾒る⼀体感と連帯感の違い

・パスをつなぐなどの連携には連帯感があり、勝利の喜びを共有する瞬間に⼀体感が⽣まれる

・同じ⽬標に向かって共に動く中で、2つの感覚は段階的に育まれていく

5.組織づくりには、まず⼀体感を⽣み出す体験が有効

・⼀体感があることで、その後の連帯感や連携が機能しやすくなる

・同じ動きを共有する⼩さな体験から、組織全体の結束⼒は育っていく